構造設計担当者と共に配筋検査を行ってきました。手直しを指示したところがありますが、配筋については特に大きな問題は見られませんでした。

今日は配筋検査がメインで、あまり写真が撮影できなかったので、前回の組みあがっていた部分の写真も用いながら説明したいと思います。

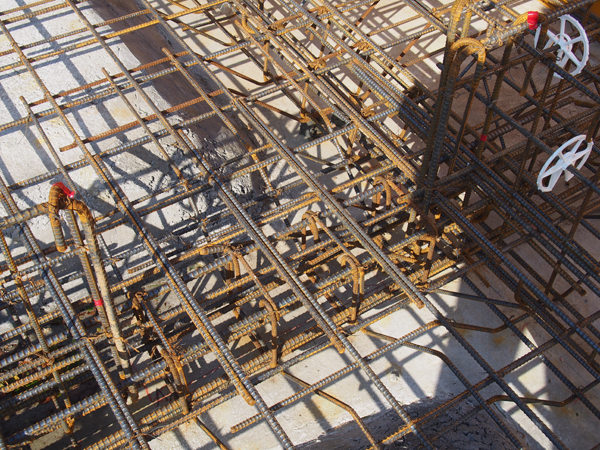

耐圧盤の配筋です。構造設計者の工学的判断によれば、場所によっては、鉄筋のサイズを細くできたのですが、地盤保証に入る際にD13の200㎜ピッチが条件となったので、すべての耐圧盤を同じ配筋にしています。

前回撮影した高基礎部分の配筋です。この部分だけ縦筋のピッチが150㎜で設計されています。(一般部は200㎜ピッチ。)

ところで、実際の配筋というのは、構造的には必要はないが施工上必要な「段取り筋」というものも入っています。どれが段取り筋でどれが構造の配筋かは設計者と施工者にしかわからないかもしれません。たとえば、上から3本目に流してある鉄筋は段取り筋です。

これも前回撮影した、地中梁と立ち上がりの配筋です。通常、べた基礎というのは、耐圧盤と基礎梁によって構成されています。鉄筋コンクリート造の建物の床と梁の関係を上下逆さにしたようなイメージです。木造の場合、立ち上がり部分を基礎梁として考えます。しかし、部分的にこのように立ち上がりがない場所があります。ガレージや玄関、人通口などの部分です。そういう場所は、耐圧盤よりも下のレベルだけで基礎梁を構成することになります。こういう部分を想定して、基礎梁の根伐り底は、耐圧盤の根伐り底よりも下げてあります。

立ち上がりのない部分の基礎梁は、梁せいが小さくなります。梁せいが小さくなると、テコの原理で、水平方向の鉄筋の負担する力が増えるので、主筋の本数が増えます。上の写真で立ち上がりのある部分の一番上と下に流れているのが主筋です。これが、立ち上がりのないこの部分では3本上下に流しています。梁成が小さいことから納まり上、横に並べてあるので、それらをリング状の鉄筋で束ねて基礎梁をつくっているというわけです。このリング状の鉄筋と、立ち上がり部分にある縦筋は同じ意味の部材で、梁に生じるせん断力に対抗する補強筋(あばら筋)です。しかし、実質的には、木造2階建て程度の場合、構造計算をしてみるとコンクリートのせん断力だけで十分な場合も多く、あばら筋にせん断力を期待しない構造設計者もいます。

これは人通口廻りの配筋ですが、こういう写真をいきなり見せられても何が何だかわからないと思います。しかし、すべて、前述した内容で説明がつく配筋です。

木造2階建ての建築は建築基準法上、構造計算を必要としていません。その代わりに仕様規定があるわけですが、べた基礎に関する仕様規定に関しては不十分なため、力学的に成り立っていない基礎配筋がよく見られます。たとえば、立ち上がりのない部分の配筋がスラブ配筋のみになっているケースです。つまりそれは、鉄筋コンクリート造の建物の床と梁の関係でたとえるなら、梁が途中で止まってなくなってしまっているのと同じです。立ち上がりがない部分は本来、基礎梁の「開口」ではなくて「断絶」です。誰にもチェックされないし、そう問題になることもないからという理由かもしれませんが、そもそも、耐震設計そのものが稀にくる大地震に対するものなのだから、今まで問題になったことがないというような理屈で理論的におかしなことを続けるのはどうかと思います。

構造設計者を入れて設計する場合は、構造計算をしない場合においても、力学的根拠のある設計を行おうとするので、そういう態度で望むことはできません。施工者には嫌がられることもありますが、私の事務所では、計画内容によって、木造2階建てでも構造設計者とチームを組むようにしています。しかし、構造設計者というのは、人によって言うことが違う場合がよくあります。どれが正しくて間違っているというのではなく、それぞれ考え方が違うからです。だから、構造設計を担当した者に現場も確認してもらうことによって、一貫した考え方のものができるのです。

鉄筋の本数や径、ピッチといったものは、図面と照合すればよいだけの話で、誰が見ても同じです。一方、継手や定着といったものは、単に長さが取れていればよいという部分ばかりではなく、力の流れを意識したときに、どのように、どこからの長さを確保するかということも大切です。継手や定着には標準要領というものがありますが、実際の現場では、標準要領通りにいかない部分もあります。構造設計者に現場を見てもらうことは、そういうシチュエーションでも意義のあることです。